Berlin: Kotykiewicz, Wien, Bj. 1916

Das Instrument wurde als "begonnene Restaurierung" verkauft, was leider aufgrund technischer Mängel verworfen werden musste.

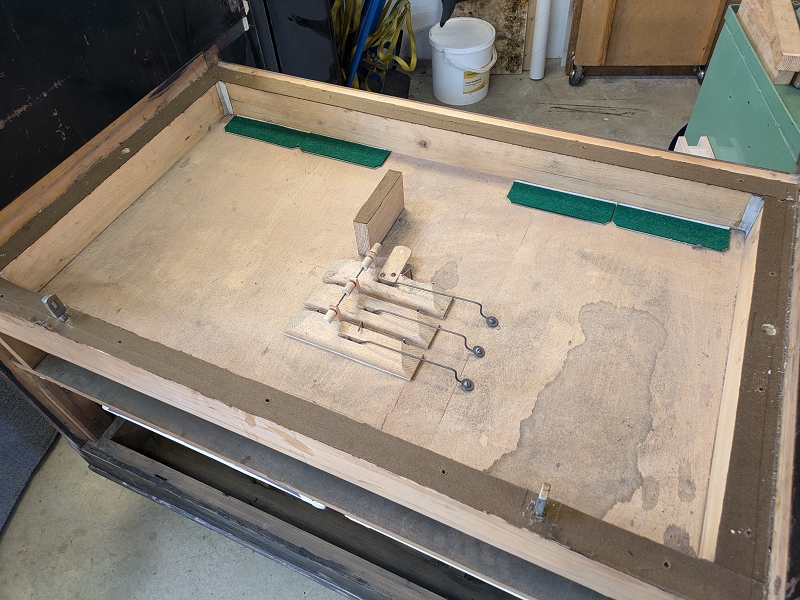

Hier nun die eigentlich neuen Schöpfbälge. Fehler 1 - die Falten sind nicht stabil auf den Platten scharniert, Fehler 2 - die Lederzwickel haben eine falsche Form.

Hier nochmal im Detail. Anstatt den Zwickel zu verlängern, um eine saubere Überdeckung am Scharnier zu gewährleisten, wurde er sogar noch eingeschnitten. 5mm Leimfläche an dieser stark belasteten Stelle, halten nicht lange.

Erst einmal ging es mit der Gehäusereinigung los. Zuvor wurden noch die Bodenbretter entfernt, da man schon von außen Schäden im Sockelbereich sehen konnte.

Von links nach rechts - Sockelblende / Gehäuseseite / Tragwerk. Alle Verleimungen waren offen, die drei Teile ließen sich mit bloßer Hand zusammendrücken.

Und hier sah man den Grund. Durch den gesamten Unterbau zog sich eine deutlich sichtbare Wasserlinie. Nahezu alles unterhalb der Linie -Furnier, Tragwerk, Gehäuse- musste neu verleimt oder stabilisiert werden.

Die Schäden setzten sich auch außen fort. Vermutlich war der Wasserschaden schon alt und hatte zur Entscheidung beigetragen, das Instrument schwarz zu machen.

Unter dem sehr schlecht erhaltenen schwarzen Schellack, welcher nicht original war, saß eigentlich ein Nussbaumgehäuse. Neuteile wurden allerdings in Buche (Profilleiste oben) oder gar Multiplex (gerade Teile unten) ausgeführt.

Bei der Reinigung traten weitere Stellen zutage, welche die Nussbaum-Variante untermauerten. So wurden z.B. die Buche- Bodenrahmen zuerst auf Nussbaum gebeizt, bevor der schwarze Schellack aufgetragen wurde.

Als nächstes stand das Abwaschen des schwarzen Schellacks auf dem Plan, da erst dann mit der schreinerischen Überarbeitung begonnen werden konnte.

Auf der Innenseite des Deckels ging es mit dem Abnehmen der schwarzen Oberfläche los. Am rechten Rand sieht man ein früheres Versuchsstück.

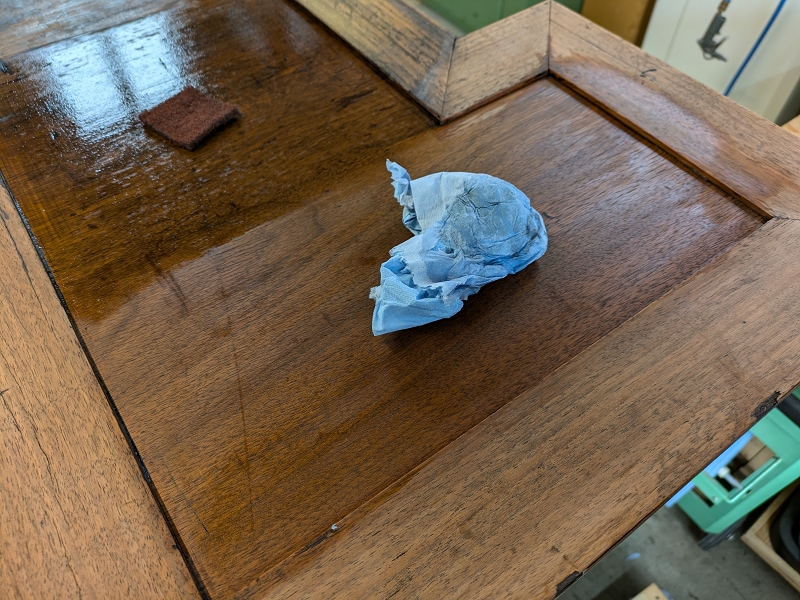

In mehreren Durchgängen löst man den Lack an und nimmt ihn mit einem Tuch ab, dabei muss der Spiritus immer sauberer werden. Im Bild ist noch rel. viel Schellack auf dem Holz (Rahmen).

Hier sah es schon viel besser aus. Ziel muss es sein, keinen Grauschleier mehr auf dem schönen Nussbaum zu haben.

Dann machte ich eine verblüffende Entdeckung. Auf der sehr schön schwarz lackierten Innenseite des Deckels, lies sich der Schellack mit etwas Geschick "abschaben".

Zum Vorschein kam die originale Oberfläche in makellosem Zustand (die Fläche wurde nicht abgewaschen).

Offenbar hatte man hier ohne weitere Vorarbeiten den schwarzen Schellack aufgetragen, wodurch dieser keine Bindung zum Untergrund aufbauen konnte.

Nachdem ich hier mm² für mm² ablösen musste, war die Ernüchterung groß. Man konnte deutlich erkennen, dass die Oberfläche früher schon stark angegriffen war.

Das Abwaschen des restlichen Schellacks brachte noch eine deutliche Verbesserung (vorderer Streifen), aber so schön wie die Innenseite würde es hier wohl nicht werden.

Hier sieht man noch einmal deutlich den Unterschied zwischen "nur abgeschabt" (links) und "abgewaschen" (rechts).

Aber auch hier ließ sich die Fläche problemlos freilegen. Schwierig würde noch der Umgang mit dem Firmenschild werden, denn dies war schon immer schwarz.

Ich begann an den Innenseiten, denn hier war aufgrund der wenig stapazierten Flächen ein sehr gutes Ergebnis zu erwarten.

Vor dem Auftrag des scharzen Schellack, wurde das Gehäuse teilweise zu stark geschliffen, sodass das Furnier an manchen Stellen "durch" war.

Nach dem Freilegen der Front, konnte man auch hier wieder den Pegelstand des Wasserschadens erkennen.

Nun begann die Abwaschaktion. Zuerst wurde mit einem feinen Schleifvlies Spiritus auf der Fläche verteilt und diese abgerieben.

Das Abwaschen musste ein bis zweimal wiederholt werden, um die Flächen wirklich sauber zu bekommen. Alles was hier noch schwarz ist, waren Fremdteile (mussten ersetzt werden).

Auf dem Foto sieht es zwar nicht so aus, aber sogar die schwer gezeichnetet Rückwand aus Fichte, würde wieder schön werden.

Nun kamen die restlichen Teile an die Reihe. Hier liegt das obere Rückwandfries, welches eine "geheime" Zeichnung freigab.

Wieviel das Abwaschen der Oberflächen mit Spiritus brachte, konnte man am Korpus schon gut sehen. Hier sieht man als Extrembeispiel die vordere Trittleiste. - abgeschabt-

Der Spiritus feuerte beim Abwaschen die Holzfarbe richtig an, sodass man schon einen ersten Eindruck der späteren Farbgebung bekam.

Nun wagte ich mich auch an das originale Firmenschild. Die neue Oberfläche einfach drumherum zu machen, wäre nicht gegangen, also musste es weichen.

Mit viel Vorarbeit, kleinen Keilen und Geduld, war es irgendwann geschafft. Gottlob blieb es unversehrt. Da es wieder an dieselbe Stelle kommt, spielt das beschädigte Furnier darunter keine Rolle.

An der oberen Zierblende mussten auch die Stirnseiten der Ausschnitte vom schwarzen Lack befreit werden.

Vor dem nächsten Waschdurchgang, mussten die Teile erst einmal wieder richtig durchtrocknen, sonst würde man die Holzoberfläche zu stark beschädigen.

Beim Abwischen sollte das Tuch/Papier möglichst sauber sein. Durch die leicht schleifende Wirkung der Stahlwolle, ist aber immer ein wenig Holzabrieb dabei.

Im Idealfall sahen die Flächen SO aus. Hier würde es reichen Öl und/oder Wachs aufzutragen, man wäre begeistert! Leider sahen nicht alle Flächen so aus.

Nach den Herbstferien lag der Fokus kurzzeitig auf einem anderen Projekt (W. Rurloph), daher war der Fortschritt beim Koty etwas kleiner.

Beim Ablösen der Fremdteile zeigte sich wieder einmal, wie "morsch" der ganze Unterbau des Instrumentes war.

Hier ist die Fläche mit Spiritus benetzt. Man konnte schon erkennen, wie pures Öl das Holz anfeuern würde.

Letzer "Oberflächenentfernungsdurchgang". Auch erste marode Teile, wie hier am Sockel, wurden entfernt.

Hier kann man gut einen Reparaturversuch mit Weißleim erkennen. Der harte Weißleim verhinderte aber nun, den Bereich mit Warmleim und Zwingen wieder schlüssig zu verbinden.

Nach dem Reinigen und Ablösen loser Bereiche, sah die Kontaktfläche schon wieder ganz vernünftig aus. Generell fiel auf, dass Kotykiewicz mit vielen Schichten (Massivholz, Furnier, Massivholz ... ) gearbeitet hat.

Nicht eines der hier sichtbaren Teile, war aus massivem Nussbaum. Selbst die angedeuteten Rahmen, wurden aus Nussbaum-furnierten Fichteleisten gefertigt.

Aber die Konsole ist aus Nussbaum ... zumindest zum Teil. Im Bereich der Profilfräsung ja, aber aus mehreren Teilen. Damit das nicht auffällt, gab man seitlich ein Furnier darauf (fehlt im schwarzen Bereich).

Nach der Reinigung trat unter der schwarzen Farbe der massive Nussbaum zutage. Nur im hintersten Bereich gab es eine Fichteleiste.

Nicht die letzte Ölung, sondern die letzte Spiritus ... isierung (?). Im nunmehr 3. Waschdurchgang kam kein Schellack mehr von der Oberfläche.

Der Nutzen besand darin, dass man nun originales Furnier hatte, um damit Reparaturen an gut sichtbaren Stellen durchzuführen.

Vielleicht denkt mancher "ein trauriger Anblick", ich sah aber schon ein prächtiges Gehäuse. Als nächstes ging es mit den Reparaturarbeiten los.

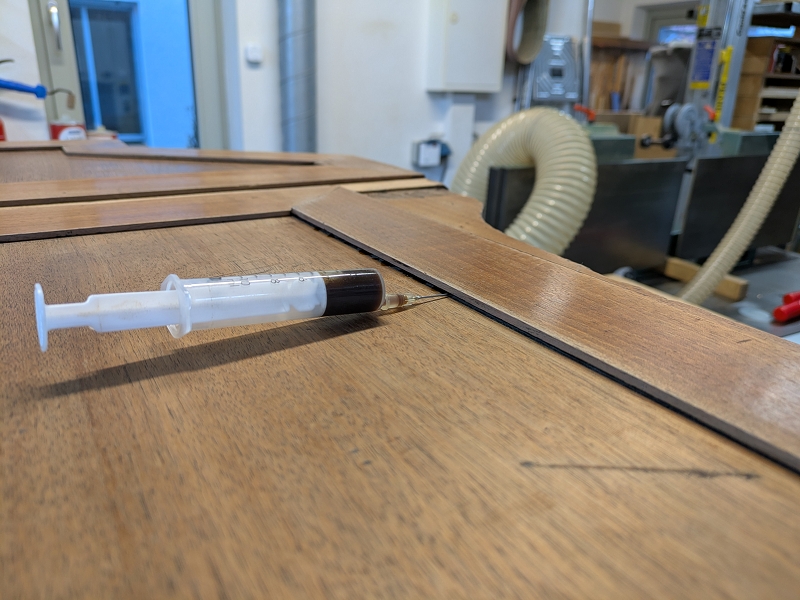

Größtes Problem am Gehäuse, waren sich ablösende Bereiche. Die aufgesetzten Rahmenleisten wurden mit einem feinen Sägeblatt freigeschnitten (Weißleim unter der Leiste entfernt) und mit Warmleim unterspritzt.

Das Ergebnis sah sehr ordentlich aus, war aber auch sehr langwierig, da jede Pressung mind. einen Tag zur Trocknung benötigt.

Jeder gröbere Schaden wurde repariert, damit sich hinterher ein würdiges Gesamtbild ergeben würde. Den oberen Bereich des Schadens deckte die rekonstruierte Profilleiste ab.

Apropos Rekonstruktion. Dem Gehäuse fehlten zwei wesentliche Teile, nämlich die Zieraufsätze der Gehäusewangen. Im Bild sieht man ein CNC-gefrästes Muster.

Diverse Oberflächenversuche hatten ergeben, dass ich mit amerikanischem Nussbaum eher an die vorhandene Farbgebung heran kam, als mit europäischem, daher wurden die Neuteile aus diesem Holz angefertigt.

Die vordere Fußleiste (li) wurde ergänzt, aber noch nicht furniert, an der hinteren Fußleiste (re) fehlte das Furnier komplett.